プラドを訪れた次の日は、シャトー・ル・ピュイへ。

サンテミリオンの町から北東へ車で20分ほど、コート・ド・フラン地区にあります。

ル・ピュイは400年続くボルドーのビオディナミ・シャトー。生態系が保たれた畑で独自のビオディナミ農法を続けています。敷地は60haくらいでブドウを植えているのはその2/3程度。ブドウ畑を囲んでいる残る敷地は森や沼。その敷地全体の生態系が整っていて数億という数の微生物が…

…という話は前から知っていました。

でも、ボルドーで400年ビオディナミ…?敷地全体が生態系?自分の中で、いわゆる「シャトー」と結び付けることが無意識にできていなかったんだと思います。

それを今回、目の当たりにして納得せざるを得ないというか、ヘェ~、の連続の訪問でした。

デスクランブやプラドとは違う(愛着を感じるからこその言葉です、すみません)、立派な門扉。庭、建物。

出迎えてくれたのは、優雅なマダム。

これまで生産者の方との2ショットを毎回撮ってもらっていましたが、ちょっと、やめました。あまりにも恐れ多くて。お恥ずかしい限りで。

マダムの話はやっぱり、400年続くビオディナミ…から始まりましたが、

当時周りは農薬ブームの中、農薬にお金を使いたくなかったから自然とこうなったの、と続けてくれました。

マダムによると敷地は100haあるそうです。

シャトーのすぐ前には「バルテルミ」の畑。

メルロー主体でカベルネソーヴィニヨン、カルメネールのブレンド、希少な酸化防止剤無添加のキュヴェです。

ブドウ樹の畝と畝の間は、草が茂る畝間と草を刈った畝間を交互に配置してありました。

その時々によって、草の量を調節して「生態系」を保っているとのことでした。

畝間には、土が汚されていない証拠であるコクリコのかわいらしい花。

畝間の草刈りや耕起するのは馬の役目。

この馬のたてがみがまた上品な感じ。

「生態系が保たれているとはどういうことか」。

話を聞く中で私が感じたのは、

人が手を入れる前に、その畑に住む微生物や虫や他の動物が環境を整えてくれているということ。

例えばブドウの実や葉がクモやコガネムシに襲われそうになると、その虫の天敵となる生物がやってきて、自然と退治してくれる。ブドウの樹に悪さをしそうな菌がいると、それを養分とする地中の微生物が喰ってくれる。

なので、殺虫剤などの化学薬品を使う必要がない。

益虫やカビなどの病気がひどいときには敷地内に生えている植物を煎じて撒いたり。

逆に化学薬品を使ってしまうと、害虫どころかテロワールをブドウに蓄える微生物まで殺してしまうことになります。

地中の微生物は、葡萄の根に寄生して樹液の中の糖分を吸い上げます。その後に吐き出される唾液が地中のカルシウムを溶かす事で地中のミネラルが豊かなり、このミネラルこそが、その土地、区画ならではのテロワールを表す要素となるそうです。そして地中のミネラルをブドウ樹が吸い上げてテロワールを樹に、実に蓄え、ゆくゆくはワインとして表現される…。

400年以上もビオにこだわっているのは、テロワールの味わいを表現し続けるため。

ル・ピュイは、テロワールを表現するため、区画ごとに収穫して仕込みます。この方法はボルドーでは珍しいようです。

コンクリート槽。

毎年、区画ごとに使うタンクは決まっています。今あるタンクは100年くらい使っているそうです。

畑で選果しながら収穫して、このタンクに入れて自然と発酵が始まるまで放置。発酵が始まると自然に対流するから、ルモンタージュ(簡単に言うとかき混ぜる作業)もなし。発酵が長引けばもちろん待つ。

いい環境の中でいいブドウができるから、味は整う。せいぜい清潔に保つだけ、基本的に酸化防止剤は使わない、のだそうです。

そして樽の部屋。

見学しているときにちょうど作業されていました。

バトナージュです。

樽の中のワインを棒でかき回して沈殿しているオリの旨みをワインに移すだけではなく、中のプロテインをこわしてなめらかにしているそうです。

1週間に2~3回、2年間続けるのだそうです。

ル・ピュイが造るキュヴェの中には、バルテルミを樽のまま船に乗せて地球1周しながら熟成させる、というキュヴェもあります。

1年かけてその間温度管理は一切せず、航海中に緩やかに温度が上がったり下がったり。そうすることでワインに抗体(環境に強いワイン)ができるのだとか。

敷地内にはこんな神々しい場所もありました。

馬が自由にできる箇所もありました。

その地面にはマメ科の植物がたくさん。ブドウにいいと言われる植物ばかり。

種を蒔いたわけでなく、自然に生えているそうです。それがすごい。

シャトーがある丘からの景色。

ル・ピュイの「ピュイ」は「高いところ」という意味。

ボルドーで1番標高が高いそうです。

訪問後はマダムが予約を取ってくれたレストランで乾杯。

優雅~!

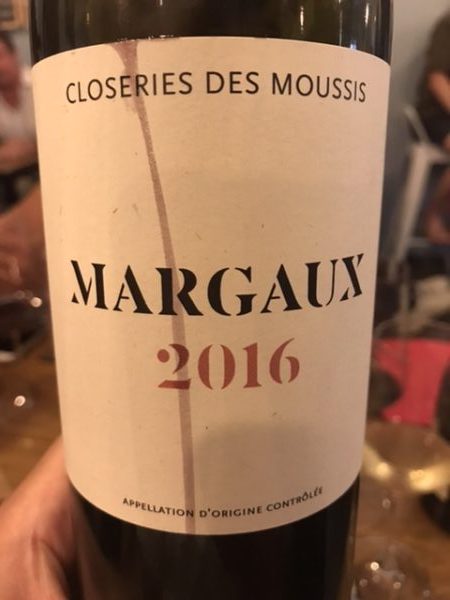

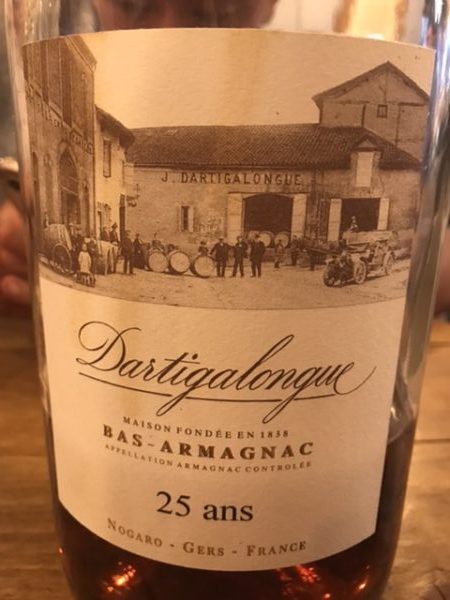

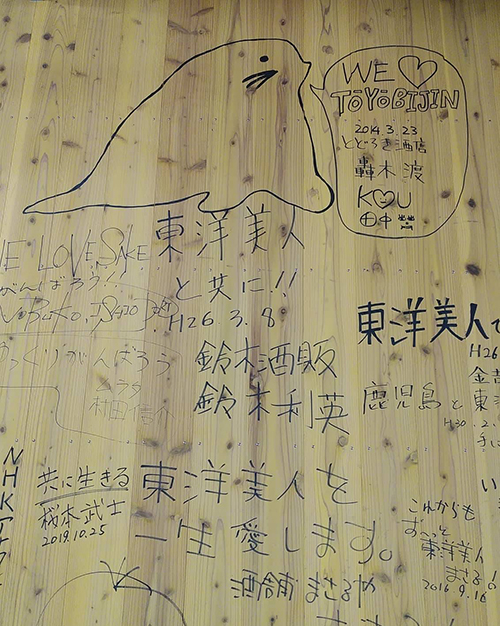

シャトー・ル・ピュイのワイン