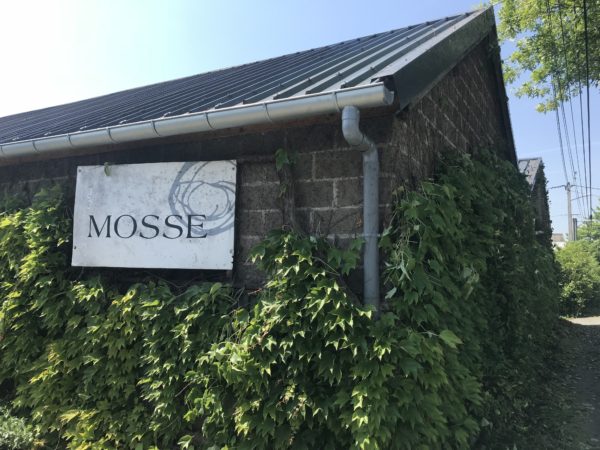

アンジューのドメーヌ・モスへ。

前日に泊まったトゥールから大西洋へ向かって130㎞ほど。

途中あのロワール川を渡ったのですが、なんか…、感動しました。

ワインの勉強をするときに必ず出てくるロワール川。何度あの地図を見たことか…。

でもこの後、いろいろ向かう中で何度かロワール川(大きく蛇行しているので)を渡るんですが、回を重ねると慣れちゃいますね。

モスは1999年にルネ・モスと奥さんのアニエスがつくったワイナリーです。設立前はワインショップを営んでいたご夫婦。

数年前にルネが病に倒れたのをきっかけに、現在は息⼦2⼈がメインでドメーヌの管理を行ています。(ルネは療養中かとおもいきや、いろいろ趣味を楽しんでいるようです。今回はお会いできず、残念。)

モスといえば以前は酸化のニュアンスが強い印象でしたが、年々洗練されてシュナンブランから造られるハチミツやブリオッシュのような雰囲気のおいしい白。リリースから少し置くとヨダレものになります。ロゼの泡、ムサムセットも好きです!

見覚えのある看板…

出迎えてくれたのは奥さんのアニエスとイケメン兄弟ジョゼフとシルヴェストル。

モスの畑は16haほど。農薬を使⽤せず抗体の強い完璧なブドウを⼿に⼊れるためにビ

オディナミを取り⼊れています。

畑は区画ごとに点在していますが、ぜんぶワイナリーから1km圏内。

さっそくシルヴェストルが案内してくれました。

見せてもらったのはイニシアルBBのワインができるモスの中で一番いい畑と、すぐ隣のボンヌブランシュ。

奥に見える丘との間に、あのレイヨン川が流れています。(ここでも少し感動。)

このレイヨン川から⽴ち上る霧(夏の終わりから秋にかけて)のおかげで貴腐のついたブドウができます。

今年は4月中ごろと5月初めの霜の影響で畑全体の3割が被害にあってしまったそうです。おまけに極端な寒さと暑さが交互に続いたせいで、実を付けない余計な芽がいろいろなところから出てきて芽かきが大変、実になる花芽が少なかったり、新梢の成長がまちまちで

枝の誘引は何度もしないといけなくて、そういった作業に時間がかかっているとのことでした。

近くにサヴァニャンの若木もありました。

サヴァニャン自体好きだし、芽吹くのが遅いから霜の被害にあいにくいんだとか。

そのうち、単体でか、ブレンドされてか、飲めるときがくるといいなぁー。

ワイナリーに戻る途中は(向かうときもですが)ずっとこんな感じ。

ブドウ畑、畑、畑…。

もう10年以上たちますが、初めて山梨に行ってブドウ畑を見たときに畑ばっかりやん!と衝撃うけて、その後北海道行ったときも畑の広さにさらに衝撃をうけましたが、アンジューはその比ではありません!

この数日後に訪れるボルドーはもっともっとすごいことになってました!

ずーっと畑。私の携帯には、車から撮った畑の動画がたくさんあります。

醸造所内はところ狭しと大小さまざまなタンクと樽がいっぱい。

シーズン中ではないにせよ、導線をよく考えてあるんでしょうね。

タンクや樽からの試飲に続きお店?事務所?のカウンターで。

アニエスとジョゼフ。

シュナンいろいろ、カベルネフラン2016、グロロー2018、コー2018、収量が少なかった2017年にラングドックのフォン・シプレから購入したというカリニャンなど、ここでもたくさん。

暑い畑から戻ってきたからか、白は特に飲み干しちゃいました。

先にも書きましたが、以前は酸化のニュアンスがある印象だったのが、果実いきいききれい。。

ドメーヌ立ち上げ以来、まったく変わらないという「ブドウを搾って樽で寝かせただけ」の醸造方法。なぜこんなに味わいが変化してきたのでしょう?

モスではビオディナミの実践と、微⽣物がたくさんいる⽣きた⼟壌作りに余念がなく、特に畑を深く耕すことに重点を置いています。「⼟をしっかり耕せばその分だけワインに体⼒がつく。」微生物のおかげで畑での病気やカビにはもちろん、酸化にも対する免疫力が上がってきているんだと思う、と教えてくれました。

そんなモス、9月に新着入荷予定です。

試飲させてもらった中で好きだったカベルネフラン2016も予定に入ってます。

香りにフラン特有の青さは若干ありつつも、飲んでみると果実がしなやかでするっと入る。もう少し寝かすともっとイチゴのような赤果実がぐっと増すんじゃないでしょうか。増してるといいなぁ。

訪問先で恒例になっている日本からのお土産、「とどろき」だから「トド」よ~とトッドちゃん手ぬぐいをアニエスに渡すと、「モスってトドのことなのよ!」と教えてくれました。

そしてトゥール方面に逆戻り、というか通り越してサンセール、プイィ・フュメのアレクサンドル・バンへ向かいます。