シャトー・ド・プラドはコート・ド・カスティヨン地区の中で最も古いビオワイン生産者。

親子3代に渡ってビオロジックを実践しています。

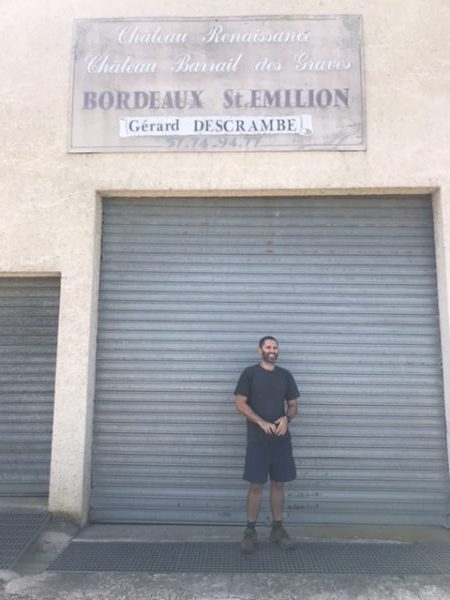

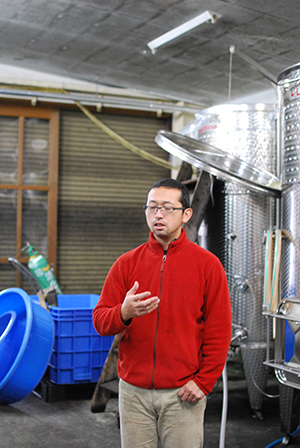

シャトーに着くと、現当主のベルナールがニコニコと出迎えてくれました。

この人、絶対おいしいものをたくさん知ってる!、一緒にご飯食べたら絶対おいしいものが食べられる!と思わせてくれる恰幅の良さ。ベルナールのおいちゃん!と呼びたくなります。(外は何せ灼熱だったもので、しかめ面なのはご愛嬌)

料理がめちゃめちゃ上手そう。それもそのはず(と言っていいのか分かりませんが…)、パンや小麦、米以外の食料はほぼ自分のところで賄っているそうです。肉も野菜も!果物もナッツも!ヘーゼルナッツの木、初めて見ました。

ブドウ畑のいたるところに農産物が。斜⾯には果物の⽊、家禽や家畜を育てる⼩さな飼育場家。今回は時間が無くて動物たちに会えなくて残念…。

畑の隣に細く流れ出る地下⽔源があり、その地下⽔を⼤きな⽯造りの⽔槽でせき⽌めて畑の水撒きにも使⽤しているそうです。まさに自給自足。

小さい頃から自然に囲まれた農場で育ったベルナールは、ワイン造りにも早くから興味を持って、父のあとを継ぐ決意も早かったそうです。

小さい頃からビオディナミ。彼自身はそうは別に意識していなさそうで、彼の畑のように⻑年ビオでしっかりと耕された⼟地は、植物の種類もいろいろと豊かで、無駄な雑草はほとんど⽣えてこないそうです。畑がだんだんと整ってくるんですね…。ブドウの病気にしても毎日畑に出ていれば、その予兆に気づいてだいたい対処できるみたいです。

そして、「良い環境で育ったブドウさえあれば何も手を加える必要はない。」

メルロー、カベルネフラン、カベルネソービニヨン、セミヨンの 4 品種で、樹齢は 20〜30 年。

ブドウ畑から見たシャトー。

中央右寄りがシャトー、左の網で囲まれたところは貯水槽。

その反対側に広がる畑。

セミヨンの畑には野生のネギが自生する個所があるそうで、野生のネギは農薬で土壌が汚染されていない証拠なんですって。

冬から春先にかけてはこのネギが食卓で大活躍のようです。

このセミヨンからは2018年VT初リリースの甘口ワインが造られました。信じられない価格で!甘口のボルドーとしては、驚くほどコストパフォーマンスの高さ!

ぜひ、お試しください。

シャトー・ド・プラド ブラン・モワルー2018白甘口

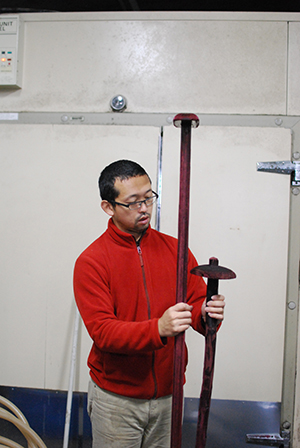

やっぱり暑いので畑を後にセラーへ。

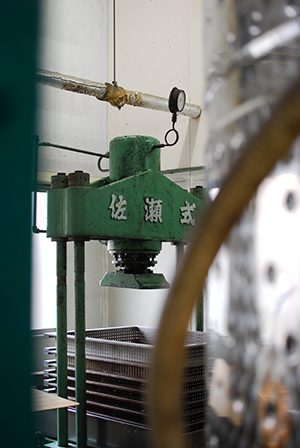

果樹に囲まれたセラー。中はひんやり。

季節労働者の宿泊所と併設されていました。

そして試飲。

左の白は先述した甘口。

プラドのロゼは初めて見ました。それもそのはず、地元消費用とのこと。そしておいしい。

地元用だけど2018年はたくさんできたから、あげてもいいよ、とベルナール。ほしい、ほしい!ととどろき勢。

日本に戻って、輸入元さんにお願いして、そして、日本に入荷する分すべていただきました!

3月初めころから発売予定です。

ラベルもオリジナルを用意中。

みなさん、今年の春は、このロゼを飲みながらお花見してください。

味わいは…、頼み込んだくらいです、言わずもがなです。お楽しみに。

赤は樽熟成が長いのと少し短めと2種。

プラドのワインはその味わいと価格が合っていないんじゃないかな、と思います。

自分にとってワインはデイリーな飲み物で、自分が高いと思うものを人に売ることはできない!とベルナール。

もっと価格をあげても絶対売れるのに儲け度外視。

ブドウそのものの美味しさがわかる、よりナチュラルなスタイルのワイン。手作りの味をリーズナブルに世に出す…ボルドーではとても珍しい生産者です。

今は次男さんと運営されているそうで、このスタイルがいつまでも続いてほしいなと思いました。

そして明日はナチュールの生産者とは言えど、いわゆる「シャトー」へ向かいます。