佐藤酒造に引き続き、蔵見学をさせて頂いたのは主に一尚シリーズを手がける小牧醸造(株)。

.

盆地になっており夏は暑く、冬は寒い気候が特徴的なさつま町、福岡の筑後川に次ぐ規模である川内川を隣に蔵を構えるのが今回訪問した小牧醸造です。

.

.

蔵の周辺は極めて水質の良い清流にしか生育しないカワゴケソウの生育地であり、風光明媚な風景に圧倒された一同。

.

.

.

.

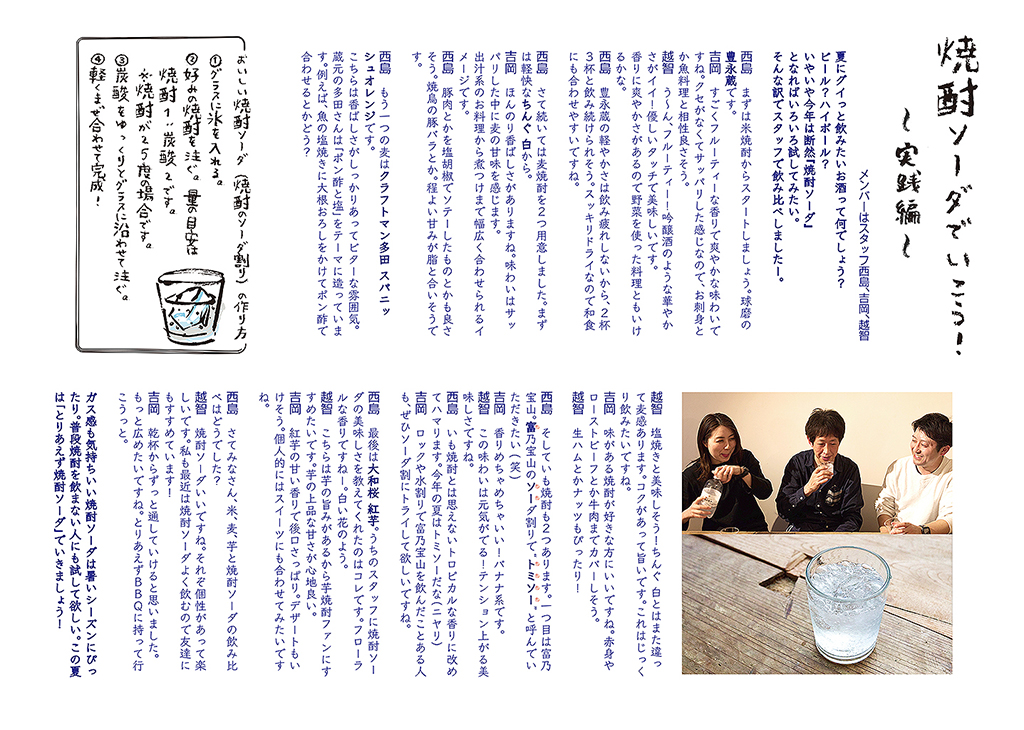

蔵に到着して早々まずは試飲から。

一尚シリーズを初め、各焼酎を蔵の方々が家で飲む飲み方で試飲させていただきました。

.

フラッグシップとも言える「一尚シルバー」はほんの少しだけ加水する「ちょい水」で。一尚シルバー特有のナッツのようなスモーキーさが優しく広がり、気持ちのいい滑らかさに試飲ながらグラスが進みます。(下記画像左から2番目)

.

.

小牧ブランドの最上位モデル、「紅小牧」は炭酸割りで!しっかりと甘みを感じ、これもスルスルと…

この紅小牧に使用されている芋は紅さつまと言い、よく芋焼酎に使用されているコガネセンガンに比べ、もとぐされ病といった病気に非常に弱く収穫できないこともあるそう。

.

しかし昔から契約している農家さんにお願いして特別に作ってもらっているそうで、農家さんとの信頼関係の深さも伺えます。(上記画像左端)

.

.

.

ここでふとした疑問が。

.

「小牧醸造のロゴの意味ってあるんですか?」

.

.

商品の名称が記載されていることが多い焼酎のエチケットですが、一尚シリーズはこの特徴的なロゴが目を引きます。もちろんこれには意味があり、小牧家の家紋「丸に花菱」をいじったものとのこと。丸を太陽、菱形をさつまいもに見立て、「さつまいもを使ったものでテッペンを目指す」という意味が込められているとのこと。

.

また、漢字で書かれているだけでは海外の人が頼みづらいのではないか、ということで言わばピクトグラムとしての役割も担っています。

.

香りや味わいだけでなく、ロゴの持つ役割や意味を知ることでより一層一尚というお酒の理解が深まった我々でした。

.

.

.

試飲も程々に次は実際に焼酎の生産過程を見学させていただきます。

.

.

小牧醸造の焼酎と言うとやはり甕仕込み。創業から脈々と受け継がれている甕には様々な菌が住み着いており、それらの力により小牧醸造が生み出す焼酎が発する特徴的な豊かな香りが現れます。

.

もちろん全てが創業当初より使用しているものという訳ではなく、天災や劣化により破損してしまったものもあります。しかし現在は新たに甕を製作する職人さんもいなくなってしまった為、造りを辞めた蔵等から甕を譲って貰い伝統的な甕仕込みを続けています。

.

そうして継承される形で次の10年、更に次の100年を見据え、小牧醸造のお酒は受け継がれていくのだなと感じました。

.

.

.

.

115年目を迎えるにあたってこれまで3回の水害にあい、その度に復興を遂げてきました。

2006年7月の鹿児島県北部豪雨災害では隣接する川内川が氾濫し、蔵のほぼ全てが水没してしまったとのこと。

.

先程まで我々が見ていた仕込み途中の焼酎はもちろん、今いる建物すら一度は水没してしまった…実際に蔵の全体を見学したうえでこの話を伺うと被害状況を生々しく実感します。

.

それと同時に絶望的な被害状況からここまで復興するにあたって、蔵人を初めとする小牧醸造に携わる全ての方々の「必ず再建する」という執念や思いにより今があり、それは今後も「挑戦」という形で紡がれていくのだなと感じました。

.

(増水により天井付近まで水が上がってきたらしい…)

.

現在はこれまで焼酎で培ってきた技術を応用しウイスキー造りにも挑戦しているそうです。

世界的蒸留酒であるウイスキーを自分たちがこれまでの焼酎造りで自信を持っている蒸留技術をもって挑戦することで、世界に誇るジャパニーズウイスキーを生み出し、ひいては焼酎の認知度を世界に広めることに努めるとのこと。

.

.

これまでの100年を次の100年に。まさに温故知新という言葉を体現している小牧醸造の創る未来に目が離せません。

.